デザインリサーチは「調べる」ではなく「創る」ための手段。主観的な情熱から生まれる新たな価値

2023年5月に開催され盛況を収めたRESEARCH Conference。そのスピンオフとして、翌月にRESEARCH Conference Pop up in KYOTOをRESEARCH Conference事務局とIDLの共催で執り行いました。

「不確かなものに輪郭を与えるデザインリサーチ」という副題を冠したPop upでは、近年注目を集めるResearch through Design(RtD)というデザイン手法を軸に、アカデミアの最前線や大企業で新規事業開発を担当する実践者のゲストをお招きし、理論や実践知を共有するとともに、対談を実施しました。5月の本開催に勝るとも劣らない盛り上がりを見せた様子を、本記事でレポートします。

今回のゲストの皆さん

柴田吉隆さん(日立製作所)村治泰弘さん(マネーフォワード)浅野花歩さん(パナソニック)三好賢聖さん(デザイナー、デザイン研究者)

知識、具体例、デザイナー自身がともに成長するRtD

第1部のテーマは、「Research through Designの現在地」。IDLの辻村による、今回のイベントでデザインリサーチをテーマに掲げた背景の共有から幕を開けました。

IDLでは、デザインリサーチのポイントを以下の3つで捉えています。

-

思索と試作=作りながら考える

-

プロセスで生まれたデザイン知を蓄える

-

モノを通して未来の可能性を探索する

アウトプットに偏重するのではなく、「考えること」と「作ること」を切り離さずに実践を続け、プロセスを価値化することがアウトプットの新規性に繋がると考えています。そして今イベントでは、デザインリサーチの中でも特に近年注目を集めている、不確かな未来への応答と対処を考える設計手法である「Research through Design(RtD)」の視点から、それぞれの企業での実践の再解釈を試みました。

とはいえ、まだまだ耳慣れない「RtD」という概念。どのようなリサーチやデザイン態度が、実践を「RtD」たらしめるのでしょうか。『動きそのもののデザイン - リサーチ・スルー・デザインによる運動共感の探究』の著者である三好さんをお迎えし、その概論をお話いただきました。

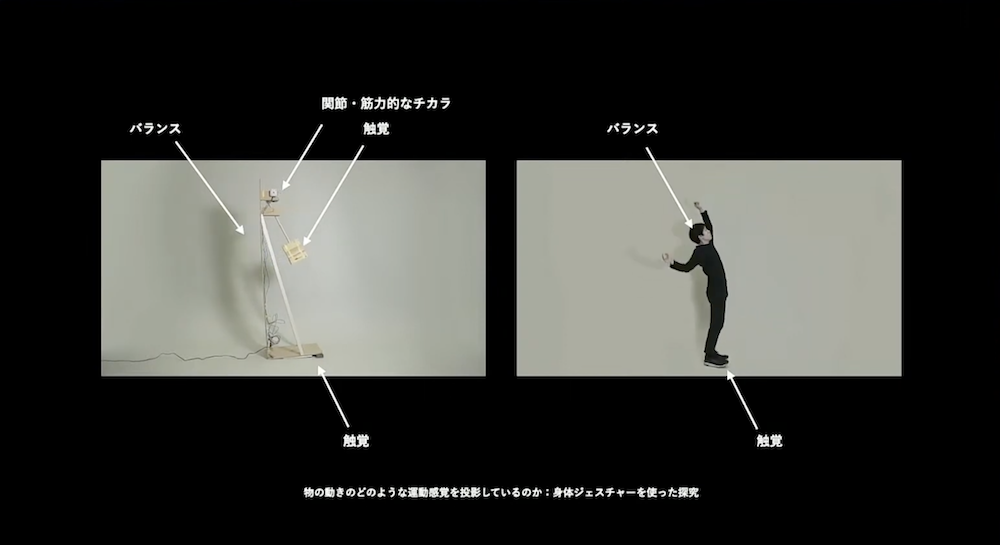

実践例としてご紹介いただいたのは、航空宇宙工学のドローン研究やキネティックアートの作品制作をきっかけに行った、運動共感のデザインに関するリサーチでした。

「ワイン初心者が味を言語化して表現できなくても、色々な味があることはなんとなく分かるように、動きに関する専門知識がない自分が、動きを鮮やかに理解し、デザインするには何が必要なのか、というのが研究テーマでした」

「ワイン初心者が味を言語化して表現できなくても、色々な味があることはなんとなく分かるように、動きに関する専門知識がない自分が、動きを鮮やかに理解し、デザインするには何が必要なのか、というのが研究テーマでした」

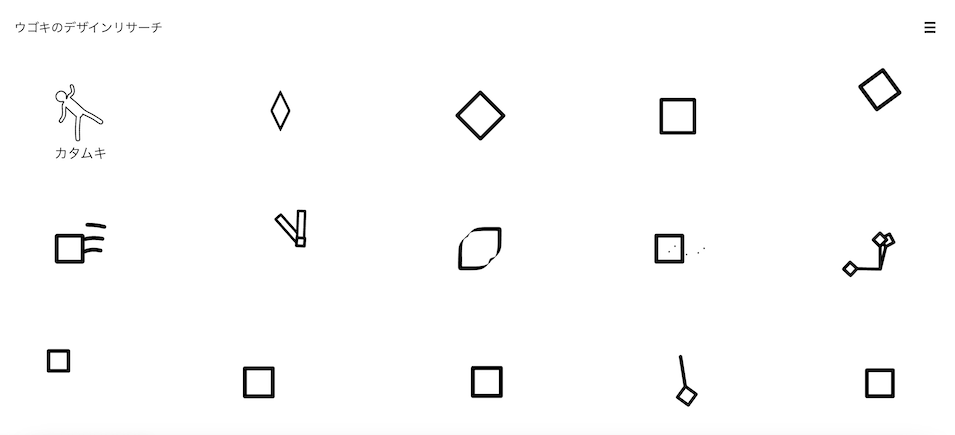

モノのさまざまな動きに対する自分の身体や感情の動きを分析し続け、動きに対する解像度を上げていった結果、15個の動きのエレメントを作ったという三好さん。

参考:ウゴキのデザインリサーチ https://kinaesthetic.design/ja

参考:ウゴキのデザインリサーチ https://kinaesthetic.design/ja

観察を通して得たのは、研究する現象と自分自身が一緒に変容していくような感覚。これこそがResearch through Designのひとつの特徴です。

次いで挙げられたのは、Johan RedströmによるResearch through Designの図解。土台となるFoundationと具体例となるPracticeを行き来することで、両者が質・量ともに成長していくプロセスを説明しています。

「背景知識や理論と具体例がセットになってアウトプットができていく。つまり1回やって終わりではなくて、トンネルを何本も超えていくようなthroughがあるんです。頭でっかちにも作りっぱなしにもならない、両方が成長していくプロセスがResearch through Designの理想的な状態と言えます。

この図は、多かれ少なかれ皆さんがこれまでやってきたプロセスに通ずるものがあると思います。自分の経験と重ねてみると、新たな進展の方向性が見えてきたり、経験を支えるような知識基盤を新たに獲得したりいった発展ができるのではと思います」

実務で活用される、形のないものに輪郭を与えるプロセス

第2部「デザインリサーチの現場から」では、企業内でデザインリサーチを活用する3名の方に、Research through Designの視点からそれぞれの取り組みを振り返っていただきました。

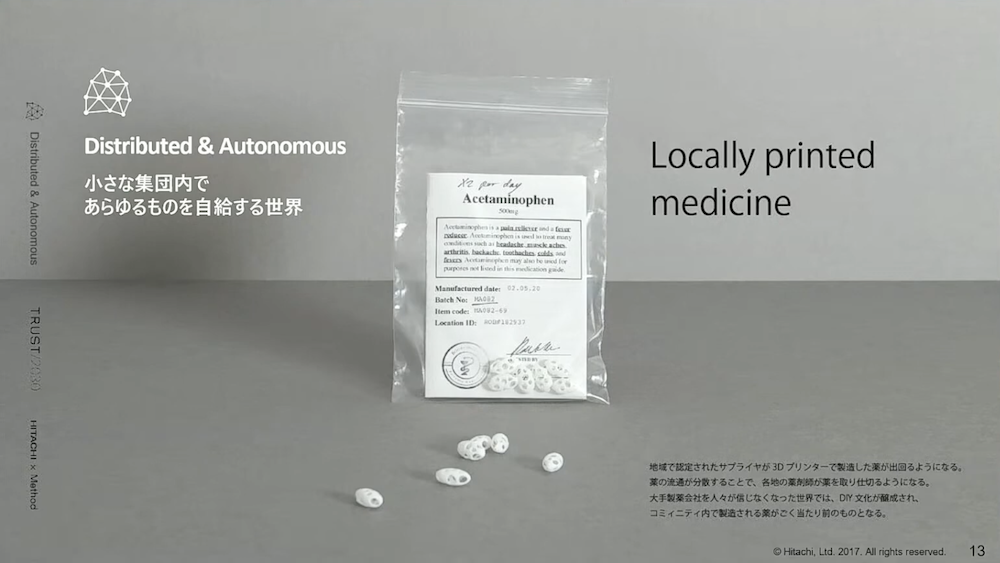

日立製作所の柴田さんにご紹介いただいたのは、同社デザインセンタでのVision Design活動。プロジェクトのきっかけは、未来の社会のコンセプトとして内閣府から打ち出されたSociety5.0でした。

「技術による効率化ではなく人の生活を中心に据えるためSocietyという名前がついたそうですが、先進的な技術中心の世界観ばかり表現されているのに違和感を持って、Vision Designの再立ち上げをしました。目指したのは、Society5.0というよくわからない言葉の周りにたくさんの議論を起こし、その輪郭を見出すことです」

議論のコンセプトに掲げたのは「Don’t be just smart, go beyond smart.」。Super SmartといわれるSociety5.0をBeyond Smartと再定義し、社会課題を生活者の視点で捉え直し、解決に向けて社会インフラが担うべき役割を考えていきました。

活動を振り返ると、実際に起こった議論には3つのカテゴリがあったそうです。

①きざしを捉える:スペキュラティブデザイン的に未来の世界を設定し、「未来考古学」というコンセプトで、そこで使われている仮想の日用品を作り、未来における生活のイメージを膨らませて新しい意味を模索する。

未来で流通すると仮定した薬

未来で流通すると仮定した薬

②未来を描く:未来の社会システムについて具体的なシナリオを描き、多様な人と議論を重ねる。新しい発見のためには、参加者が物語世界を外側からつつくのではなく、物語の中に入って世界を広げていく必要性が示唆されました。

③未来をつくる:日立製作所が企画を持ち込むのではなく、企画から地域住民と協創する試み。新しい観光のあり方を探る活動だったものの、ここから社会インフラに求められていることが見えたといいます。

参考:みんなでつくる三浦海岸の地図 https://www.hitachi.co.jp/rd/research/design/vision_design/creation/miurakaiganmap/index.html

参考:みんなでつくる三浦海岸の地図 https://www.hitachi.co.jp/rd/research/design/vision_design/creation/miurakaiganmap/index.html

「現代のサービスに求められているのは、『便利だから利用する』ことではなく『面倒でも関与したい』と思える仕組みではないでしょうか。Society5.0では、利便性から関与へのシフトが鍵になると考えています」

続いて、マネーフォワードの村治さんが紹介したのは、ユーザーを見つめ続けることで本質的な課題を捉えるデザイン手法です。

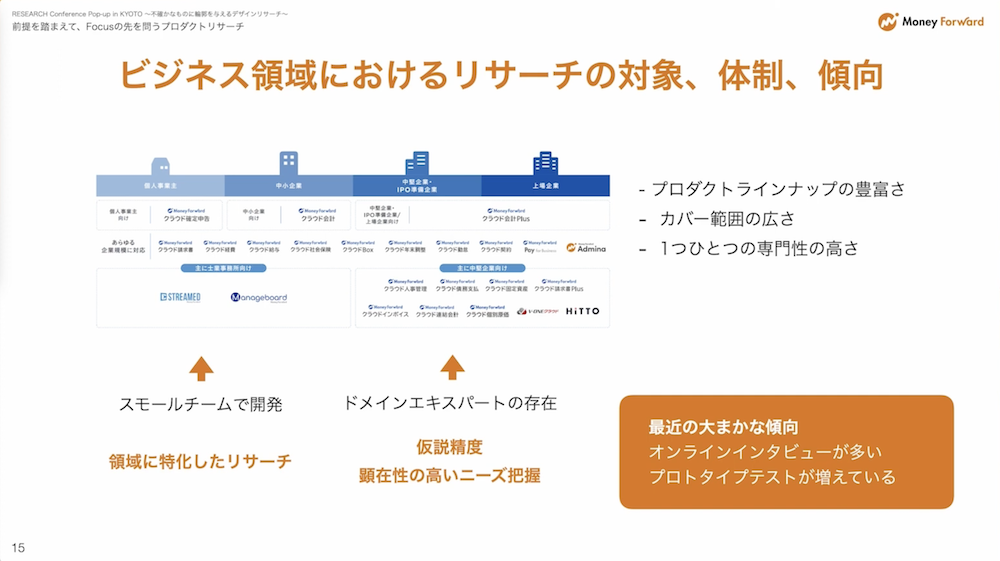

村治さんが担当するtoBサービスは、プロダクトラインナップが多く専門性が高いのが特徴。プロダクト単位で領域に特化した調査設計をして、社内ユーザーや業務経験のあるメンバーによる解像度の高い一次情報も収集しています。

「これだけ情報があればリサーチは必要ないように見えるかもしれませんが、我々はそう考えていません。作る人自身が誰よりも深くユーザーを理解することは、デザイン組織としても大事にしていることなので、丁寧にデザインリサーチを行います」

「ユーザー理解を何よりも大切にする」というマネーフォワードのコアバリューは、リサーチプロセスにも落とし込まれています。ユーザーリサーチではユーザーの業務を表面的に把握するのではなく、社会の変化や、ジョブ理論を参考にした業務とニーズやウォンツの仮説、さらには組織内の関係性をもとに、ユーザーの声や業務の先にある本質的な欲求を捉えます。デプスインタビューでは、業務の裏にあるユーザー自身の行動や感情も聞くためのスクリプトも開発されました。

このプロセスの中で、作り手は本質的な課題や体験のメリットを自分なりに考え、UIを磨き上げていきます。作り手の経験や、次第に芽生えてくる構想から新たな価値を見出せるということが示されていました。こういったプロセスを経て作られたサービスは、ユーザーの満足度も高いそうです。

「情報を持っているからこそ、わかったつもりになりやすいという課題意識があります。表面的な情報の奥にはたくさんの変数があって、ユーザーの思考や構造につながっています。だからこそ、ユーザーの生の声を聞き続けるということを、今後も大切にしていきます」

最後にご共有いただいたのは、パナソニックの浅野さん。自身が立ち上げから関わったコミュニケーションロボット「NICOBO」のプロジェクトが、形のないものに輪郭を与えるプロセスだったと振り返ります。

元々は、高齢者の不安を解消する柔らかいロボットという構想から生まれたNICOBO。当初はロボットに関する専門知識がないまま手探りでプロトタイプを作っていたといいます。

「有識者の方にムービーを見せると、典型的なダメなロボットと言わんばかりの厳しいコメントをいただいたり、議論するごとにコンセプトがブレたり、辛い時もありましたが、その過程で<弱いロボット>を提唱されている研究者の方と出会うことができました。<弱いロボット>を社会実装するというゴールのもと共同研究を始め、徐々に造形の輪郭が見えてきました。」

参考:弱いロボット「NICOBO(ニコボ)」コンセプト編【パナソニック公式】https://www.youtube.com/watch?v=9OuzDxXToHg

参考:弱いロボット「NICOBO(ニコボ)」コンセプト編【パナソニック公式】https://www.youtube.com/watch?v=9OuzDxXToHg

既存の事業開発における分業型でリニアなプロセスと異なり、新規事業開発では企画・デザイン・技術が一体となってコンセプトメイキングから関わるため、時にはプロセスを一旦戻して作り直すことも。商品に対するユーザーの反応という「客観性」よりも、NICOBOらしさや、お客様にどのような経験をしてほしいかという「主観性」を重視して改善を重ねていきました。

関わる人の数が増えていく中、共通言語を統一したり、ニュアンスを視覚情報やF2Fコミュニケーションで伝えたりと、主観を共有し合うことで、NICOBOの世界観が作られていきました。

このような世界観の共有だけでなく、課題発見から販売の段階で、共通のペインを持つより汎用的なペルソナに転換することや、人間と技術が補完し合う余白のデザインの概念など、他のプロジェクトへ転用部分できる部分もNICOBOには多いと浅野さんはいいます。

「新しいものを作るときは、やっぱり社内のリソースだけでは形にできません。色々な人たちと実践しながら関わってきたことでNICOBOという生き物を生み出すことができたと思っているので、ゼロから作る時には様々な人との共創が非常に大事だと思います」

Research through Designの概論と、三者三様の実践例。共通するポイントは、プロセスの中で理論と実践を行き来し、双方を成長させていくことです。Part3では、登壇いただいた三好さん・柴田さん・村治さん・浅野さんと、RESEARCH Conference事務局の草野孔希さん(株式会社メルペイ)、IDL辻村を交え、Research through Designの理論と実践をつなげるというテーマでパネルディスカッションを行いました。ファシリテーションはIDL山下が務めます。

(以下対談形式、敬称略)

カオスの中で繰り広げられる、デザイナーの体力と精神をかけた戦い

山下:ここまでのRtDの概論と実践例をふまえて、理論と実践の間を行ったり来たり、混ぜたりするような議論をしたいと思っています。まずは、ここまでの感想を伺ってもよろしいでしょうか。

柴田:自分の活動とすごく近しい感覚を得たのは、NICOBOのお話です。苦しいじゃないですか、先が見えなくて。プレゼンの中で、直線的ではなく行き来しながら一見ぐちゃぐちゃっと丸が結びつけられているような図がありましたが、まさにああいったことをやりながら、自分たちが感じた主観を大事に言語化して形にしていくという繰り返しにすごく共感しました。

村治:僕もNICOBOのお話の、点が繋がって自然に打ち解けてくるというか、空気に入ってきてくれる感覚がリアリティを持って響いてきました。まさに三好さんが前半でお話しされていた、抽象化されたモデルの中で、土壌を作っていくという感覚に共通する気がして。結果的につながるような、ぐちゃぐちゃという表現がまさしくしっくりくるなと。自分はロジック優位でリサーチをしている感覚があるんですが、もっと空気感や自然とつながるところを意識したいと感じられて、すごく刺激になりました。

浅野:皆さんの話を聞いていて、見えないものを誰かに説明するときに、なにか形を作ったあとは簡単だと思うんですけど、その手前の抽象的な状況のまま説明するのはやっぱりすごく難しいなと思いました。皆さんがそういうプロセスをどう乗り越えられてきたのかは気になるところです。

山下:デザイナーや作る人としての主観を重要視するところや、プロセスがリニアではなく行ったり来たりしているところが非常にポイントかなと思いながら皆さんのお話をお伺いしていたのですが、三好さんはResearch through Designの観点で特に気になられた部分や、一緒に考えてみたい部分はありましたか?

三好:やっぱり、正攻法がない中でいかに行動するかっていうところに皆さん苦労されて、かつそれぞれにうまくいく方法を見つけてらっしゃったところですね。方法論だけじゃ足りないんですよ。なんかガッツなんですよね。そういう体力とかメンタルは、コンサルタントがいくら助言しても賄えないところなので、ひとつひとつの成功事例を「こうだからうまくいったんだよね」というフレームワークで消化せずに、その過程にその人の体力と精神を消耗する戦いがあったことを忘れないようにしたいというのは痛感したところです。

山下:非常にガッツがいるし、探索が苦しい経路だということは『動きそのもののデザイン』でも触れられていましたが、苦しい道のりの中でも、とっかかりが見つかれば実践している側は勇気が得られると思いました。そういったポイントはあるのでしょうか?

三好:とっかかりを見つけるときって、自分でわかるんですよ。本気で取り組むと、今は暗中模索だと自覚できるし、次に進む手がかりを見つけた時も実感を得られるんですよね。なので、自分のガット・フィーリングを信じることになると思います。

ただフェイクもいっぱいあって。いいこと思いついた、自分は天才だ、と思った発想でも教授にコテンパンにされることもありますし、同じ内容の論文が何年も前に出ていて打ちのめされることもあります。叩きのめされながら、這いつくばりながら、見つけた一つの鍵を頼りにゴールに向かう感じですね。

山下:そういったフェイクやぐちゃぐちゃ感を含めて、やっぱりリニアではなくて行ったり来たり、自分を俯瞰したり、熱中したりを繰り返していくプロセスになっているんですかね?

三好:その通りです。なんでそんなに回り道や紆余曲折をするかというと、やっぱり作ってるからなんですよね。観察や分析であれば同じ視点でもいいんですが、サービスやプロダクトを作るとなると、それに関わる無数のパラメータや要素と格闘することになります。こうすればうまくいくという法則の寄せ集めはできても、本当に具現化させることは困難です。

困難を乗り越える鍵は、共感すること・共感を起こすこと

山下:プロセスの行き来や、たどり着けない苦しさが共通するキーワードとして浮かび上がったところで、改めてご自身のプロセスを振り返ると、何か実感されたことはありますか?

浅野:辛いことを乗り越えるという話で思い出すのは、NICOBOを使ってくれた方達との対話で、「絶対に成功させたい」という使命感のような情熱がチーム内で生まれていったことです。それがやっぱり、うまくいくかもわからないモノを作り上げる上で、非常に重要なファクターだったなと思います。

例えば、難病のお子さんが病室でNICOBOと話すことで社会性を育んでいるとメッセージをいただくこともあって、そういう人たちのためにもサービスは絶対継続しないといけないよね、とチーム内でも話しています。サービスの継続やプロダクトを作り上げるところにつながっているのは、そういったエモーショナルな部分ですね。

村治:僕の場合は、置かれている立場をふまえつつ、ユーザーが負っている責務を自分なりに解釈してペインを考えていったことを思い出しましたね。やっぱりしんどいし、ストレートに理解しようとしてもエキスパートの方の代弁にはならないとは思っているんですけど、デザイナーとしては表現を通して憑依していくというか、自分なりの表現手法をもって共感や認知ができると思っています。

山下:プロセスの苦しさをすごく実感されつつ、具体のエピソードや捉え方が乗り越えるポイントになっているのは興味深いですね。柴田さんはいかがでしょう。

柴田:三好さんが言われていた、真剣にやっていれば手がかりに気づくという感覚はわかるところがありつつ、「これだ」というすごい確信があるかというと、もうちょっと自信がない感じもしていて。これかもしれないという仮説を形にして、人前に出してみて、触れてくれる皆さんの反応を見ながら意味を考えて、見つかるとまたちょっと自信が湧いて、今度はそのストーリーを今日のような場で伝えて、反応を見て反芻するような、そんな感じのレイヤーで、自分の中で意味を育てていく感覚があると思っています。

山下:柴田さんの事例で興味深かったのが「Beyond Smart」や「未来考古学」のように名前を与えてみたり、後から自分たちがやったことの意味を省察されたりしていたところで、このあたりは特にRtD的だと感じたのですが、三好さんはどう思われましたか?

三好:スペキュラティブデザインの手法で実際に活動されたところが非常に面白いなと思いました。スペキュラティブデザインはそれまでの現状肯定型デザインに対抗するように出てきて、特性やリスクが色々と考えられたわけですが、ひとつは、作品なり提示するものが、スペキュレーションをしている人の世界に対する理解に限定されてしまう。つまり土台の世界があって、じゃあこういう世界はどうですかという、最初の「世界ってこうですよね」の部分で共感されないと、スペキュレーションがそもそも受け入れられないという条件があるんですよね。

相手が周りからつつくだけで世界に入ってきてくれない場合に、どんな工夫をして解決したかを教えていただきたいです。

柴田:一番わかりやすいのはワークショップにすることですね。「世界ってこうですよね」というよりは「こんな3つの世界があったとします」くらいのニュアンスで世界観を皆さんにお伝えして、僕らが作った色々な仮想の日用品を使ってもらったあとに、他の人工物を一つ、みんなで考えながら触れるプロトタイプまで作ってもらいました。

そうすると思っている以上に世界に入り込んできてくれて。提示するこちらに確固たる自信がなくても、すでに世界の中に入った人たちが、この人工物が一体どんな意味を成すのか、想像しながら議論しているんですよね。もちろんそれがすぐに現実の世界で役に立つわけではないですが、将来世界について話していくときの過程の一つになっていくと思っています。

専門性と多様なインタラクションの両立

山下:草野さんは昨年からRESEARCH Conferenceを立ち上げて、リサーチの可能性や価値について領域を広げていく活動をされていますよね。本日はデザインリサーチの中でも Research through Designをテーマにしましたが、それらの動きを俯瞰してどのように感じられましたか?

草野:問題を解決するために具体でやるデザインと、汎用的に使える知見の探求としてのデザインという両方があって、どちらも変化し続ける必要があることに気づきました。人間が何かの刺激を受けることで変容すると、その人が作る環境はまた変容してしまう。リサーチしてデザインして形ができたから終わり、には絶対ならなくて。そこからインスピレーションを受けた人がまた変容して、適したデザインが生まれて、というデザインと人との相互変化をいかにやり続けるのかが、実務でも研究でもおそらく重要になってくると思います。

でも三好さんのワインのテイスティングの例え話を聞いて、「この味がわからないやつはダメだ」というような行き過ぎた追求を多くの人に強いてはいけないなと。エクストリームな知識はあってもいいけれど、やりすぎると「私にはハードルが高すぎる」と思われて、本当は素人テイスティングから始まってもいいはずなのに、門戸が閉ざしてしまってはいけないと同時に思ったんですね。ここまで高めていただいているからこそ、専門分野は極めつつも、裾野は広い世界観をいかにRESEARCH Conferenceで作っていくかを皆さんと考えていきたいと思いました。

山下:我々も勉強や実践で知見を増やしていきたいとは思いつつ、わからないという人を置き去りにはしたくないと思っているので、あらゆる人とインタラクションし続けられることが大事だと思いながらお話を伺っていました。辻村さんはいかがでしょうか?

辻村:今回のテーマとしてResearch through Designという聞き慣れない言葉を表に出す不安もあったんですが、結果的に問題提起も含めて、事例を紹介いただいたお三方に関してはResearch through Designの枠組みをうまく解釈しながらお話ししていただいたと思っています。リサーチという言葉には、調べるというイメージが強い一方で、今日皆さんにデザインリサーチャーとして語っていただいたことで、作る行為と密接していることが伝わったと思います。

柴田:Research through Designがテーマということで、会社の中ではきちっと計画を立てて進めていく工学的なアプローチに価値が置かれている中で、デザイン独特のアプローチをこうやって盛り上げていくのは、現場のデザイナーとしては非常に勇気がもらえて、ありがたく楽しませていただきました。

村治:世界の捉え方や色々な多義的な人のあり方を考える機会になり、非常に奥深かったです。大変さもあるけど絶対に面白いですよね。今ものづくりをされている方と一緒に、リサーチの醍醐味を味わっていきたいです。

浅野:今回このお話をいただいて、NICOBOのやってきたことってResearch through Designだったんだ、と改めて感じました。感覚的にやってきたことに、型を作っていただいたんだなと。

三好:浅野さんがおっしゃったように、Research through Designの形を持っているプロジェクトは本当にたくさんあって、こうじゃなきゃダメというものではないので。デザイナーとして既存のものを改善するのももちろん大事ですが、ゼロから作り出していこうという人のサポートになる知識や方法論、マインドセットを、アカデミックの側から提供できるように、自分も実践しながら今後取り組んでいきたいと改めて実感しました。

価値は「行ったり来たり」の中にある

理論と実践を行き来するプロセス、デザイナー自身の精神性や変容、様々な人との共創など、これまでのリサーチやデザインとは異なるポイントが次々と可視化された今イベント。Research through Designという概念の輪郭が、徐々に見えてきたのではないでしょうか。新しく事業・サービス・プロダクトを開発される方のインスピレーションになることを願っています。

IDLでも、Research through Designの手法を用いたデザインリサーチを通して、クライアントの皆さまおよび多様なステークホルダーと共に新たな価値を創出するためのサービスを提供しています。今後もイベントやメディアで事例を発信してまいりますので、ぜひ覗きに来てください。

IDLのニュースレター登録はこちらから:https://idl.infobahn.co.jp/idl-newsletter