RtDの視点で振り返る、未来洞察の手法開発プロセス|第三回リサーチ・スルー・デザイン研究会レポート

デザインリサーチの一種として近年注目されているリサーチ・スルー・デザイン(Research through Design、略してRtD)。RtDについて情報を共有し、共に考えていく「リサーチ・スルー・デザイン研究会」が、デザイン研究者 三好賢聖さん・株式会社インフォバーン 辻村和正の共催で開催されました。

2025年7月15日に行われた第三回目では、エスノグラファ/人類学者の物井愛子さんをゲストとしてお招きし、未来洞察を用いた研究活動や実践事例についてお話しいただきました。

第三回RtD研究会に登壇したメンバー。左から物井愛子さん、三好賢聖さん、辻村和正

リサーチ・スルー・デザインとは?

デザインに関する研究は、美学や歴史等の研究者によって、必ずしもデザイナー自身の視点ではない、外側の観点から行われることが一般的でした。しかし、1960年〜1990年代ごろにデザイン活動の中でデザイナー自身が蓄積する知識が研究対象になりうるという考え方が生まれます。こうして編み出されたアプローチがリサーチ・スルー・デザインです。

UXリサーチなど他のデザインリサーチとの最大の違いは、デザイナー自身が被験者と研究者を兼ね、一人称的な研究を行うこと。Royal College of ArtでRtDを研究されていた三好さんは、RtDに関する実践や苦労を共有するコミュニティを作るべく、本研究会を企画しました。

第三回目となる今回、三好さんは特に注目したいポイントとして「それぞれの研究で対象としている問題や現象に関する知識とは別に、前例がなかったり固定的なやり方がなかったりするところに切り込んで試行錯誤する態度や模索の仕方に関する知識」を挙げました。

デザインリサーチで望ましい未来を模索する

今回のゲストである物井さんは、慶應SFCにてデザインリサーチと文化人類学を専攻。現在は、日立製作所 研究開発グループ Digital Innovation R&D デザインセンタで研究者として、未来洞察やデザインリサーチの手法を題材に、企業の研究開発に必要なデザイン方法の研究と実践を行うかたわら、これまでのバックグラウンドを重ね合わせた「デザイン人類学」の領域で、大阪大学の博士課程に在籍されています。

三好さんは、物井さんについて「アカデミックの視点を持ちつつ、企業やビジネスと絡んだ実世界に近い環境で活動されている方」と紹介し、話題提供への期待を語りました。

三好「ビジネス領域でリサーチ・スルー・デザイン的なアプローチがどう生まれるのか、どういうところが障害になるのか、どういうところに面白さがあるのかみたいなところが本研究会史上初めて語られると思うので、非常に僕も楽しみにしております」

「未来研究」の背景

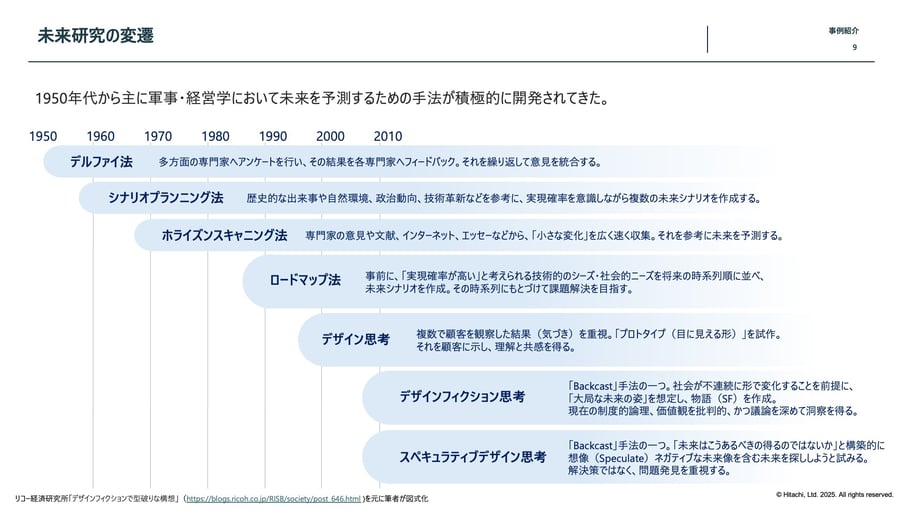

物井さんの話題提供は、ご自身の研究のスコープである「未来研究」についての概要紹介から始まりました。

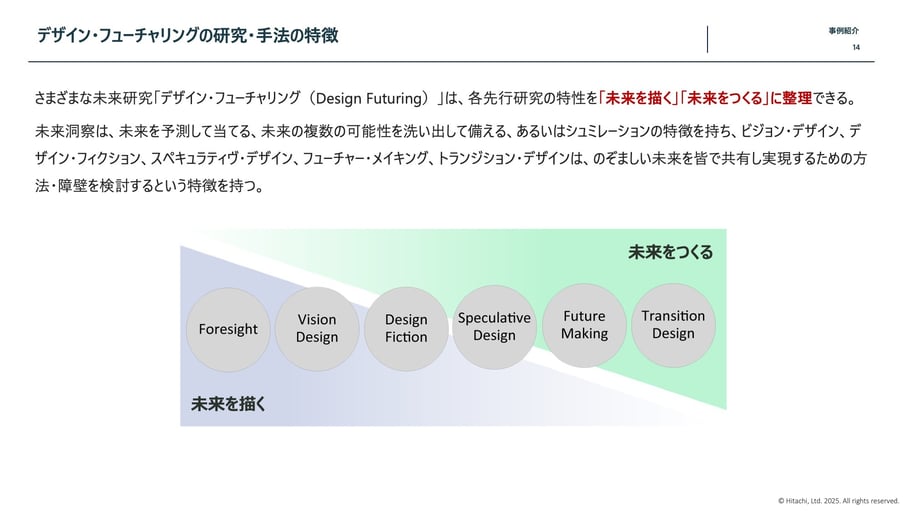

未来研究の領域が生まれたのは、1960年代ごろ。世界でSF作品など「未来ブーム」が起こり、アメリカでは軍事的なニーズから未来学が成立しました。2000年代からはデザイン領域と結びつき、デザイン思考、デザインフィクション、スペキュラティブデザインなどが生まれ、未来を考えるだけでなく、未来を考えることを問う側面も重視されるようになりました。

また、現代社会が複雑で予測不可能なものになっていくにつれて、「未来を予測する」というアプローチは「望ましい未来を描き、つくる」アプローチへとシフトしていきます。望ましい未来を描いた先で、それを実現する「デザイン・フューチャリング」として、ビジョンデザイン、トランジションデザインなどの実践が行われています。

物井さんは、自身の未来研究においてデザインリサーチのアプローチを用いています。その理由は、次のように語られました。

物井「人によって望ましい未来の形は違っていて、かつ現代の複雑性に伴う『Wicked problem(厄介な問題)』を解くために、未来というものを議論の俎上に利用するのがいいんじゃないかなという仮説を持って方法論を考えてきました」

SFプロトタイピング×ロールプレイの未来洞察手法「Play the Future」

次に、物井さんが独自に開発した未来をつくるための手法「Play the Future」についての紹介がありました。

未来の世界観に没入する、新たなデザイン手法

「Play the Future」は、SFプロトタイピングとLARP(ライブアクションロールプレイング)という二つの手法をベースにしています。

SFプロトタイピングは、サイエンスフィクションの想像力を活かし、まだ実現していない未来のビジョンをプロトタイプとして描き出す手法です。多くの人と共有して議論できる協業性や、現実の制約に囚われることなくアイデアを描き出せる自由さ、ストーリー仕立てにすることによる没入感の高さを特徴としています。

一方、LARPは架空の舞台設定のもとで即興演劇を上演し、未来の人々の価値観やニーズ、起こりうる課題を引き出す手法。研究と結びついて行われるLARPは「Nordic LARP」とよばれ、世界的にも実践例は少ないそうです。

この二つを組み合わせたPlay the Futureでは、まずSFプロトタイピングによって未来の社会像を小説や漫画形式で描き、その作品の登場人物になりきって即興演劇を実施。未来のユーザーや社会の新たな課題・価値観を発見し、それに応えるためのサービスや技術を検討します。

Play the Futureの効果として、3点が挙げられます。一つ目は、未来像への没入感が高く、未来の人々の課題や価値観がリアリティを持って理解できる点。二つ目は、めざすべき未来と、その未来のユーザーの価値観を確認しながら検討が進められる点。そして三つ目は、未来の社会や環境、人々に対するポジティブな影響だけでなく、ネガティブな影響の両側面を検討できる点です。企業の中で特に有効とみられるこのメリットについて、物井さんは次のように述べました。

物井「企業にとって都合の良い想像の陰に隠れてしまうステークホルダーにも焦点を当て、自社ソリューションの提供を社会実装前に幅広く検討できるのが良いところだなと思います。私たちのようなインフラ企業やモビリティ系の企業といったソリューションの提供範囲が広い題材でも使える利点があると理解しています」

Play the Futureの詳細なプロセスやテンプレートは、論文として発表されていますので、あわせてご覧ください。

方法論化の道のりをRtDの視点で振り返る

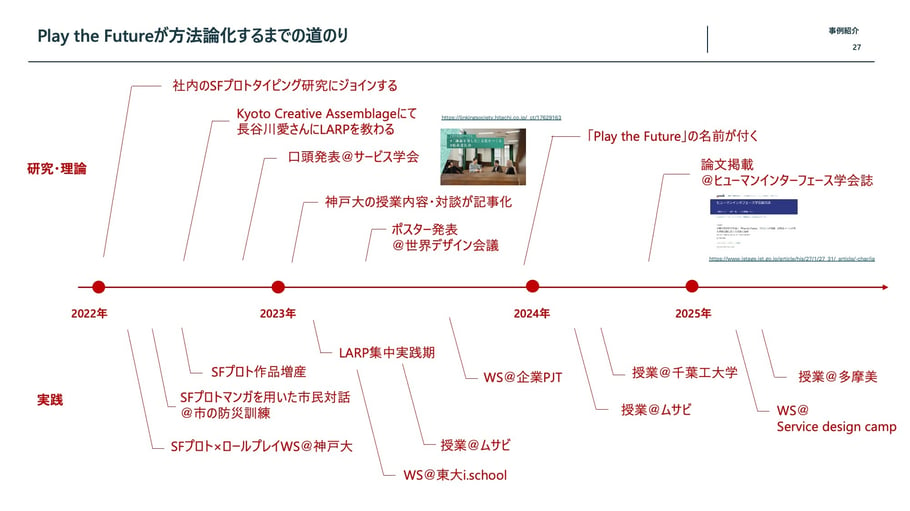

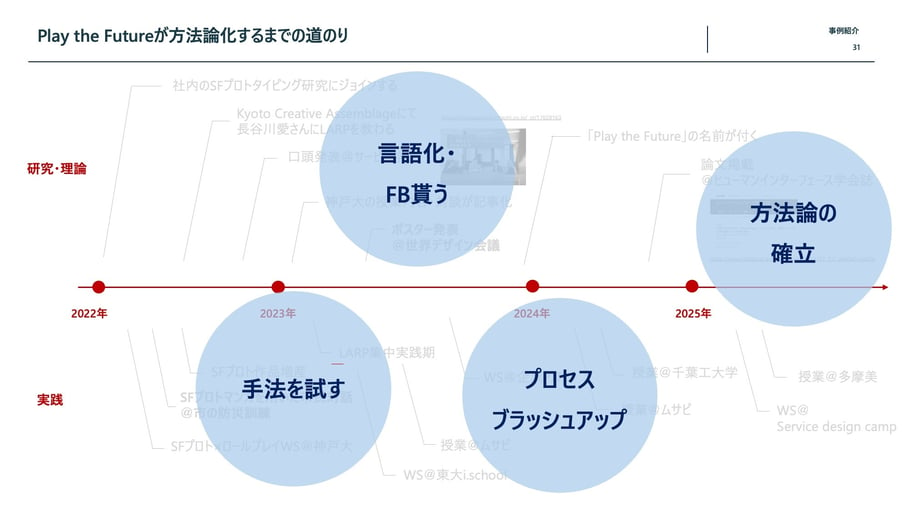

このように手法として形になっているPlay the Futureですが、実際に方法論として確立するまでには多くのステップを積み重ねたと物井さんは語ります。話題共有の最後には、実践を通じて得た知見を振り返りながら、Play the Futureが方法論化するまでの道のりについてRtDのフレームワークで分析が行われました。

「Play the Future」は、物井さんが社内のSFプロトタイピング研究に参加したことから始まります。最初は、SFプロトタイピングとロールプレイの相性がいいのではという仮説のもと、両者の試行錯誤を繰り返しました。ロールプレイについては、のちにLARPを知る機会があり、蓄積されていたメソッドを参照しながら質を高めていきました。

実践を重ねるうち、一般的にはSFプロトタイプが最終成果物になることが多いのに対し、「Play the Future」では未来を共同で考えるための中間生成物として扱うという手法の独自性が見えてきたといいます。また、この間に、学会での口頭発表やポスター発表、大学での授業を行うなどアウトプットの機会も多くありました。企業プロジェクトへの導入で案件に結びついた頃から、「Play the Future」のプロセスは確立しはじめます。

その後も実践を繰り返し、これまでの成果をまとめた論文を出したことで「Play the Future」は方法論として成立。企業で行うワークショップのアウトプットには機密情報が含まれているため、論文化にあたっては「実践の省察」という位置付けで作成しました。

一連の活動をRtDとしてみたときに功を奏していた点を、物井さんは3点取り上げます。一つ目は、実践と理論化の機会がたくさんあり、繰り返すことができたこと。二つ目は、その実践を大学の授業、デザイナーが集まる場、未来洞察に馴染みのない人が集まる場など、さまざまな条件で行えたこと。三つ目は、物井さん自身が研究者、プロジェクトリーダー、ワークショップ参加者など多様な役割を担い、現場での課題や気づきを手法開発に反映させられたことです。

三好さんも、物井さんの辿ったプロセスに共感しました。

三好「必要に迫られて開発したものが学術的にも新規性を持っていたというのは、研究者として非常にやりがいのあるプロセスに落ち着いていると思います。そのプロセスに落ち着けるためのナビゲーションが非常に上手だったのだと思います。結果に至るまでに、本当にたくさんの試行錯誤があったのだろうとも感じました」

最後に、ここまで試行錯誤を重ねながら研究を続けられた理由を三好さんが尋ねると、物井さんは以下のように答えました。

物井「実践の区切りのタイミングで、学会に出したのがよかったのかなと思っています。学会でポスターなり論文なりを書くときに、先行研究のレビューって絶対にしますよね。そのときに自分の研究のポジショニングを思い返すことができました。

あとは、ラッキーなことに、あまり日本で実践している人が少なく、独自性を得られたのも大きいです。いろいろな論文を探したんですけれども、デザインリサーチそのものの研究や、デザインの実践自体を対象にする研究は少なかったです。ワークショップの評価としてのインタビューと、そのインタビューの分析を分厚くできたので、手法の良さを質的にお伝えできたのかなと思います」

ビジネスとアカデミアをつなぐ、フレームワークとしてのRtD

話題提供後は、参加者の皆さんから質疑が寄せられ、ディスカッションが行われました。盛んに行われた議論のなかから、いくつかのトピックをご紹介します。

研究の中で生まれるナレッジの活用

――企業がRtDのプロセスを記録・分析・発信するメリットとは?ナレッジにしていくことに意味があるのか?

辻村「我々のようなデザイン組織としては、不確かな状況で新しい問題の定義から始める際に、既存のアプローチでは対応できない場合があるため、常日頃からRtD的なアプローチを模索していく必要があります。また、そのアプローチの仕方を発信していくことは、ブランディングとしても効果的だと思います」

三好「知識というものがどのような軸で評価されるのかを問う本質的な質問だと捉えています。現状は学会で発表されたか否かではっきりと分かれてしまっているので、その境界がなだらかになっていくといいんじゃないかなと思います。論文化は可能であればできると良いものの、そこで拾いきれない知識も共有されていいのではないでしょうか」

物井「どこまでをナレッジとするか、どのようにナレッジを貯めているかについては、私たち日立製作所には社内向けに論文形式でナレッジを蓄積するカルチャーがあります。ノウハウや実践の形は粒度がバラバラで、往々にして綺麗な形ではないものも含まれますが、そういった外に出しにくい知識もうまく活用しようとしています」

海外の手法を日本で行うポイント

――欧米で行われていたRtDやLARPを日本で行う際に、調整を行ったポイントは?

物井「RtDは基本的に分析のフレームワークだと思っているのですが、その点でいうと日本ではRtDを扱う学会がないこともあり、RtDを研究分野として認識している方が少ないのではと思っています。しかし、最近の大学でのデザイン教育では、社会と結びついたデザインプロジェクトや、実在の組織・場所を題材とすることが多くなっていることもあり、日本で実践の文化が強くなってきていると感じます。自身の実践をRtDの文脈で分析しようとすることが重要だと思います」

三好「枠組みという捉え方はすごく良いと思います。皆さんがRtDというトピックに集まりつつも、それぞれの扱う問題は人それぞれで、一人一人がローカルな発見をしていく。それを自分ごとにして考えてみたり、活動をつなぐ合言葉としてRtDが存在するのではないかと思います」

物井「LARPについては、他者への共感性を育む方法として行われる演劇教育が海外と比べて取り入れられていないという文化的な背景があります。そのため、人前で演技する経験がないことでロールプレイを行う際に恥ずかしがってしまう方もいらっしゃいます。実践の中で得たそのような気付きを受け、海外のLARP研究や、日本での演劇教育に関する先行研究を参照し、ペルソナシートで登場人物の設定をしたり小道具を使ったりと、世界観への没入感を高める工夫を施しました」

実務と研究のデザインに対する認識の違い

――企業向けに行っているデザイン思考のイベントについて、アカデミアの方々はどのように捉えているのか?

三好「博士課程にいたころは研究漬けだったので、そういうイベントは実務向けかと思って距離を感じていましたが、研究で発見したことを『シンコキュウ』というプロジェクトとして、会社を作って進めている現在、会社としてデザインに関する情報交換をする機会の重要性がわかってきました。繰り返しになりますが、RtDというテーマのもとで、ローカルな知識をアカデミアから実務まで色々な方と共有する文化ができればというのが、この研究会を開催するモチベーションの一つです」

物井「すぐに役立つ実用性を求めるのか、知恵を共有するのか、同業者を探すのか、というように目的と参加者のグラデーションがかなりあるのかなと思います。アカデミアは学会での発表件数が実績として重視されることもあり、学会などのアカデミックコミュニティで情報収集とネットワーキングを兼ねることが多いです」

三好「とはいえ、論文に書けることって本当に少ないんですよね。アカデミアが先行している領域もありますが、見落としている領域もあるので、産業側からそれを指摘できると双方が盛り上がるのではと思います。同様に、産業側もこれまでアカデミアで培われた様々な理論を把握することが大切になると思います」

こうした議論に対して、実務経験を活かした研究を行う生徒を指導されている参加者の方からも「実務においては既に確立している知見を活用することで実績につなげることは大事だし評価されるが、研究においては学術コミュニティへの貢献だけが全てなので、この二つは相補的なものであり、二項対立的な関係ではないと考えています」というコメントが寄せられました。

今回の研究会では、独自の未来洞察手法「Play the Future」を開発した物井さんの実践事例を紹介していただき、RtDを枠組みとして捉えるという、RtDの適用可能性を広げる考え方が示唆されました。また、実践と研究の関係やバランスについても気づきの得られた回となりました。

RtD研究会は、数ヶ月おきに継続して開催予定です。開催時はIDLや三好さんのSNSで告知を行いますので、ご興味のある方はぜひご確認ください。

IDL X:https://x.com/idlists

IDL Facebook:https://www.facebook.com/infobahndesignlab/

三好賢聖さん Xアカウント:https://x.com/kenshomiyoshi

執筆・編集:Design Researcher 伊原 萌櫻

前回の記事:遊びを通した研究の可能性について考える|第二回リサーチ・スルー・デザイン研究会レポート

関連記事:デザインリサーチは「調べる」ではなく「創る」ための手段。主観的な情熱から生まれる新たな価値

関連コンテンツ (Podcast):「動きそのもの」のデザイン:ゲスト 三好賢聖さん - IDL/R Design Dialogue vol.15 前編